Quando si parla di malattie rare del midollo osseo, spesso il pensiero va a patologie oncologiche come le leucemie. Tuttavia, esistono condizioni meno note ma altrettanto gravi che colpiscono il midollo osseo, la struttura fondamentale per la produzione di cellule del sangue. Tra queste spicca in particolare l’aplasia midollare, una patologia poco conosciuta, ma potenzialmente letale e difficilmente diagnosticabile nelle sue fasi iniziali. Analizzando a fondo le caratteristiche di questa malattia, si evidenzia quanto sia importante la consapevolezza anche dei disturbi ematologici non oncologici, soprattutto in ambito di salute pubblica e medicina preventiva.

Caratteristiche e manifestazioni cliniche: l’aplasia midollare

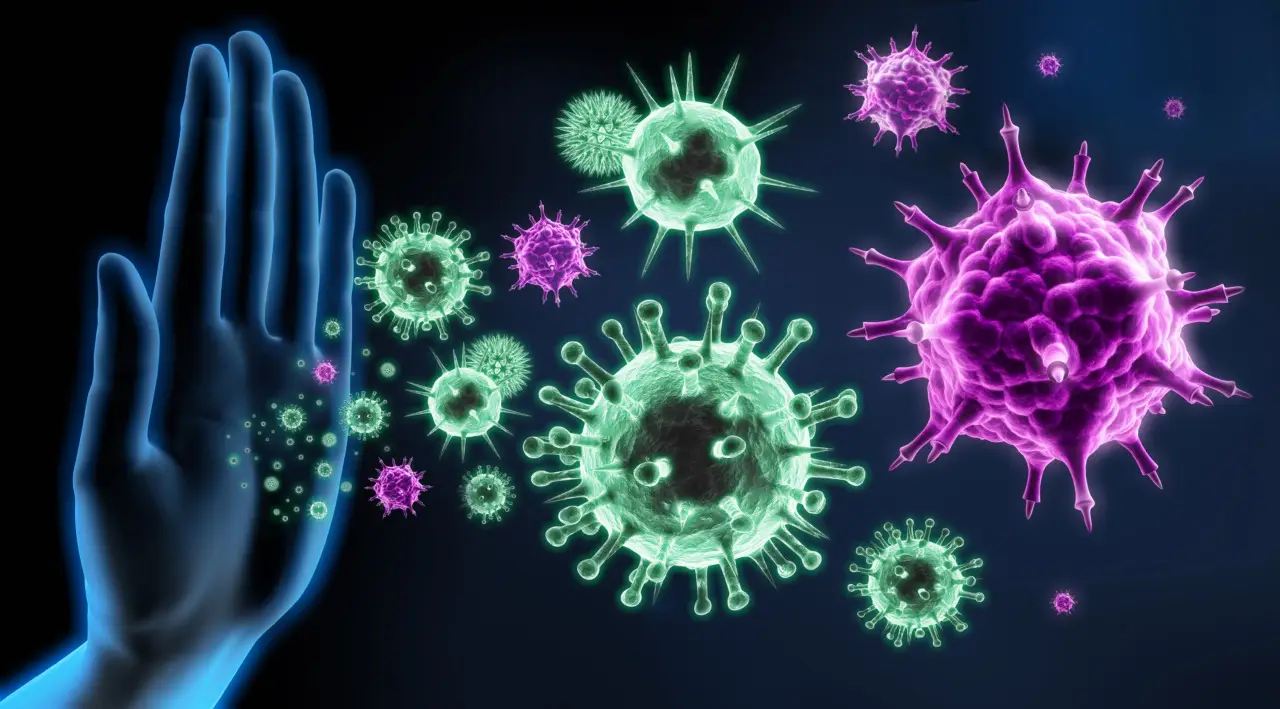

La aplasia midollare (o anemia aplastica) è una rara malattia ematologica caratterizzata da una profonda insufficienza del midollo osseo, che non riesce più a produrre la quantità necessaria di cellule del sangue: globuli rossi, bianchi e piastrine. In medicina, questa condizione viene definita come “pancitopenia” e si traduce clinicamente in una serie di sintomi aspecifici ma molto gravi. Fra i principali compaiono una stanchezza intensa, respiro corto, pallore marcato, infezioni frequenti e sanguinamenti inusuali come lividi spontanei, epistassi e sanguinamento dalle gengive. La sindrome da insufficienza midollare può esordire in modo improvviso o progressivo e, se non trattata adeguatamente, arrivare in modo rapido ad uno stato critico, soprattutto a causa delle infezioni e delle emorragie dovute all’estrema carenza di linfociti e piastrine.

Un particolare dell’aplasia midollare è che non è una patologia oncologica, ma colpisce gravemente l’intero sistema emopoietico. Colpisce in media una persona su 500.000 ogni anno in Europa, rientrando nella definizione di malattia rara.aplasia midollare.

Eziopatogenesi: cause note e ipotesi sulla natura della malattia

Le cause dell’aplasia midollare sono molteplici e in numerosi casi rimangono sconosciute (idiopatiche). Sono documentate alcune originariamente autoimmunitarie, in cui cellule del sistema immunitario attaccano direttamente le cellule staminali del midollo. Altre volte la patologia è correlata a fattori come l’esposizione a agenti tossici, radiazioni ionizzanti, alcuni farmaci (antibiotici, antiepilettici, chemioterapici), infezioni virali (tra cui parvovirus B19, epatite, EBV), o ancora malattie genetiche. Un esempio noto di malattia congenita che evolve spesso in aplasia midollare è l’anemia di Fanconi, una sindrome rara presente dalla nascita che oltre all’insufficienza ematopoietica comporta anomalie morfologiche, come statura inferiore alla media e difetti degli arti. In circa il 70% dei casi, tuttavia, non si arriva a identificare con precisione la causa scatenante.

Classificazione della gravità

- Aplasia midollare moderata: lieve citopenia, l’anemia può essere gestita con terapie supportive.

- Aplasia midollare severa: pancitopenia grave, rischio costante di infezioni fatali e sanguinamenti critici.

- Aplasia midollare molto severa: la conta cellulare è estremamente bassa e la prognosi è riservata.

Diagnosi, percorso clinico e differenze con altre affezioni del midollo

Arrivare alla diagnosi di aplasia midollare richiede un approccio multidisciplinare e una notevole esperienza ematologica, dato che i sintomi possono essere comuni a molte altre patologie del sangue. Gli indizi diagnostici principali sono la riduzione simultanea di globuli rossi, globuli bianchi e piastrine agli esami ematici. Segue la biopsia osteomidollare, che evidenzia un midollo “vuoto” o ipo-cellulare, e l’esclusione di cause secondarie, come tumori ematologici o altre sindromi da insufficienza midollare.

Molto importante risulta la diagnosi differenziale rispetto ad altre malattie del midollo, come la mielofibrosi primaria, altra condizione rara nella quale, tuttavia, il midollo osseo viene sostituito da tessuto fibroso piuttosto che andare incontro a fallimento “vuoto”. Anche nella mielofibrosi si osservano anemia, splenomegalia e sintomi sistemici come perdita di peso, sudorazioni notturne e dolori ossei, ma la patogenesi e il trattamento sono molto differenti.

Trattamenti, prognosi e qualità di vita

Le strategie terapeutiche nel trattamento dell’aplasia midollare hanno avuto negli ultimi decenni importanti progressi, consentendo una maggiore sopravvivenza rispetto al passato. Le principali opzioni includono:

- Trapianto di cellule staminali ematopoietiche: considerato il gold standard nei pazienti giovani e in buone condizioni generali che hanno un donatore compatibile; può portare alla guarigione completa.

- Terapia immunosoppressiva: prevede l’uso di farmaci come ciclosporina e antitimocitario; rappresenta l’alternativa principale nei soggetti non candidabili al trapianto.

- Terapie di supporto: trasfusioni di sangue ed emoderivati, antibiotici per le infezioni, stimolatori della crescita delle cellule ematiche.

La prognosi dell’aplasia midollare dipende dalla rapidità della diagnosi, dalla gravità del quadro clinico all’esordio e dalla risposta alle terapie specifiche, oltre che dall’età del paziente e dalla presenza di complicanze, come le infezioni. Nei casi più severi, soprattutto in assenza di possibilità di trapianto e di risposta ai trattamenti immunosoppressori, la mortalità resta tuttora elevata. Tuttavia, la qualità di vita può essere notevolmente migliorata con una diagnosi e un trattamento tempestivi.

Nella maggior parte dei casi, l’aplasia midollare non può essere prevenuta, anche se la riduzione dell’esposizione a sostanze tossiche e la diagnosi precoce delle malattie genetiche predisponenti potrebbero contribuire ad abbassare l’incidenza della patologia.

Rarità, impatto sociale e importanza della informazione

Nonostante sia una malattia rara e poco conosciuta dal grande pubblico, l’aplasia midollare rappresenta una vera emergenza clinica per chi ne è colpito. La dimensione del fenomeno, seppur numericamente limitata rispetto ad altre patologie ematologiche, comporta gravi implicazioni psicologiche e sociali per pazienti e famiglie. Vi sono inoltre importanti sfide legate alla diagnosi precoce, alla disponibilità di terapie avanzate, soprattutto la ricerca di donatori compatibili per il trapianto di midollo. Il coinvolgimento di associazioni di pazienti, la collaborazione tra centri di ricerca e l’informazione responsabile sono elementi chiave per garantire non solo il diritto alla cura, ma anche una migliore qualità di vita ai pazienti.

Poiché spesso queste patologie rare del midollo sono sconosciute anche agli stessi operatori sanitari, la loro sensibilizzazione resta uno dei più grandi strumenti per migliorare le possibilità terapeutiche e ridurre il rischio di diagnosi tardive o errate. L’aplasia midollare è un esempio emblematico di come la ricerca, la conoscenza e la collaborazione internazionale possano fare la differenza. Per approfondimenti sulle malattie del midollo osseo si può consultare anche la voce di midollo osseo su Wikipedia.